Hola amigos. Esta vez me voy más que de caminata, de visita cultural, aunque voy preparado con todo el equipo por si puedo combinar las dos facetas, caminar y visitar más tranquilo lugares que bien merecen verse.

He decidido ir a ver la Cartuja del Aula Dei. Es sábado, 30 de marzo de 2019. Ya llevaba tiempo queriendo ir , pero únicamente se puede visitar los sábados, a las 12 de la mañana, y a veces me resulta complicado tener ese momento libre. Piensas que la Cartuja siempre estará ahí, pero he tenido la oportunidad y no la he desaprovechado. Un aliciente importante era ver las pinturas de Goya.

Pues bien, la Cartuja está en la carretera que lleva a Montañana y a Peñaflor, entre ambas poblaciones exactamente y se puede ir perfectamente allí con el autobús urbano de Zaragoza, viajando en la línea 28. Pero al contrario de lo que suelo hacer, aprovecho siempre que puedo el transporte público, esta vez me acerqué con mi coche, pues también mi idea era, después de la visita, irme a otro lugar para caminar y aprovechar el día completo.

Llegué allí en poco menos de media hora, está a unos 22 kilómetros de Zaragoza, enseguida ves los letreros indicativos en la carretera y en la parte izquierda de la misma está la entrada a la Cartuja. Accedí a ella por un largo y recto camino asfaltado con grandes árboles tipo plataneros a cada lado. Es bonito de ver. A continuación de los árboles, también a los lados, se extienden sendos campos de cultivo ahora totalmente verdes, y al fondo de uno de ellos resalta la muralla del Monasterio y los edificios del Aula Dei.

Recorrido el camino de entrada, pude aparcar cerca de la puerta, entre dos de estos árboles y me dirigí a la misma para averiguar donde se sacaba el ticket que te da derecho a la visita, que tal y como había leído en internet previamente, costaba 5 euros, incluyendo en el precio, una visita guiada, que consistía en una introducción histórica del Monasterio, una presentación audio musical de las pinturas de Goya y una visita libre de las dependencias (claustrillo, jardines, eremitorio, capillas etc.). Si es todo eso, creo que pagarlos merecerá la pena.

He llegado pronto, y no hay nada abierto. Pero tengo suerte, de la puerta principal sale una mujer a la que me dirijo y le pregunto dónde se puede comprar la entrada. Es francesa, y se nota que habla castellano de andar por casa y poco más. Aún así nos entendemos. Yo estudié francés. Es bastante agradable. La congregación que lleva el edificio y que lo mantiene es la Comunidad Chemin Neuf.

Esta comunidad fue a la que se cedió la Cartuja en el año 2011. Los cartujos sólo se la querían traspasar a alguien que le diera un uso como el que tuvo siempre, que fuera un lugar de oración. Los cartujos habían estado aquí nada menos que 448 años ininterrumpidamente. Pero ningún empresario, ni organismo oficial, ni nadie, planteó darle continuidad para este fin. Se especuló en hacer un campo de golf, viviendas…pero nadie quería utilizar el edificio y su terreno con la finalidad con el que se construyó en un principio. Tuvo que llegar esta congregación francesa para seguir con esta labor. Y ellos se quedaron con la Cartuja y sus dependencias.

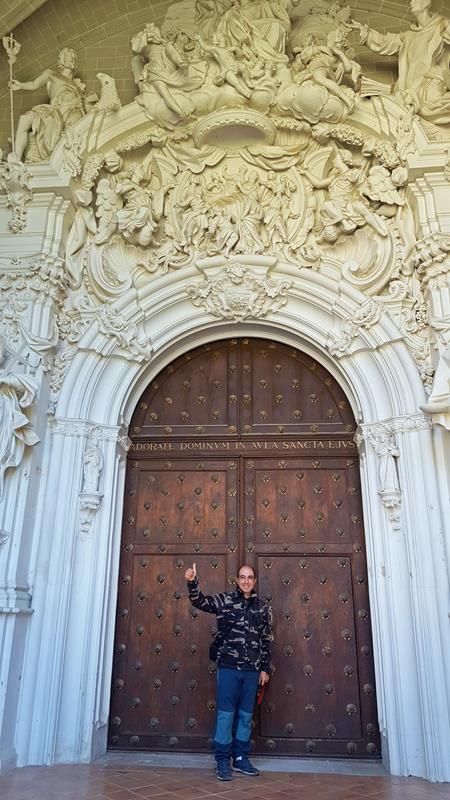

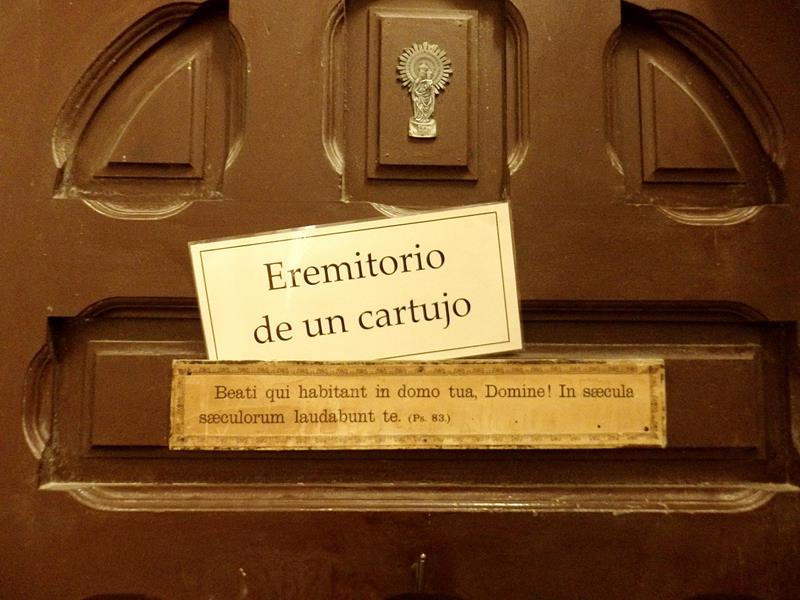

Bueno, pues como iba diciendo, estaba esperando a poder hacerme con la entrada y tal y como me indicó la persona a la que vi, esta sólo se podía adquirir en una pequeña tienda de recuerdos y había que esperar a que estuviera abierta . Poco a poco, iban llegando más coches y con ellos, lógicamente,más gente. Mientras tanto, me iba fijando en los detalles de la puerta, e hice, como no podía ser menos, algunas fotos del entorno.

En dicha puerta un letrero clavado lucía con la palabra “clausura”. A la izquierda unas dependencias a las que se accedía por una puerta y en cuyas paredes estaban colgados unos cuadros con fotografías en blanco y negro de otras cartujas españolas y extranjeras. Apoyado en la pared, junto a la ventana había un antiguo mueble donde podías coger folletos de la Comunidad Chemin Neuf y de la propia Cartuja. Me hice con unos cuantos. El conjunto lo formaban varias habitaciones dispuestas en forma lineal, con ventanas enrejadas y cada una con su correspondiente puerta. Al fondo del todo, los servicios para las mujeres. Los de hombres estaban separados del edificio, como pude comprobar, en el exterior.

Como luego me explicaron, esas dependencias eran las que ocupaban los familiares cuando iban a visitar a los cartujos, y hablaban con ellos a través de unas portezuelas o ventanucos que daban a la parte interior del recinto. Hasta ahí podían llegar. En el lado derecho de la gran puerta de madera, arriba, había una campanilla con una cuerda. Supuse que era un rudimentario timbre, a saber cuantos años tendría.

Pues bien, como un cuarto de hora antes de la hora de visita, que era como he dicho a las 12 del mediodía, y en unas dependencias construidas a la derecha de la puerta principal, estaba la zona donde se podían comprar las entradas. Al pasar, te recibe un primer habitáculo, pequeño y con su correspondiente ventana, y a mano izquierda, haciendo esquina, hay una mesa con un termo con café, leche y terrones de azúcar y algún zumo y cocacolas. En ella había un cartel que decía que te invitaban a tomar, si gustabas, por el precio de un euro.

Más allá, accedes a una capilla, de tamaño medio, en cuyo frontal hay un gran Cristo en la cruz, secundado por dos esculturas, y en la parte alta de los muros hay vistosas vidrieras de colores. Esta capilla está dedicada a tienda de recuerdos y es donde adquieres la entrada que me vende la mujer que había visto antes y que está tras un pequeño mostrador. Allí había miel de los monjes, trabajos artesanos de ellos, rosarios de madera, pequeños monjes de escayola a dos euros, libretas, bolígrafos, postales, velas, y un montón más de cosas que se podían adquirir y productos propios de Aragón. Y por supuesto libros referentes al Monasterio. Algunos de ellos en francés.

Como todavía no comienza la visita, me doy una vuelta por la propia tienda viendo los artículos que exponen. Pero antes de salir, me percato que en el mostrador hay un recipiente de cristal con un montón de pequeños rollitos de colores y que van todos atados con una cuerdecilla. Pone que son palabras de Dios, y que son gratis. Pregunto si puedo coger alguno y me dice que sí. Me llevo tres. Después salgo y me doy un paseo por los alrededores y aprovecho para dejar mi carga de folletos en el coche y cojo también de paso una batería extra para la cámara. Me conozco y no quiero quedarme sin carga. Luego agradeceré haber tomado esta precaución.

Estando fuera, me entretengo en contar los que estamos esperando. 39…y 40. Ya no llega más gente. De pronto, alguien sale y dice que los de la visita podemos pasar. Pero esto lo dicen casi a las 12,20 horas. Supongo que así da tiempo a ver bien la tienda y a comprar algo, pienso yo. Entiendo que tengan interés en que la gente compre recuerdos pues como nos dicen más tarde, es una de las fuentes de ingresos de la Cartuja y lo necesitan, pues es mucho edificio que conservar y hay que mantener a los que viven allí y otros muchos gastos.

Entramos por una pequeña puerta lateral y allí nos espera el guía, que lleva sujeto al chaleco un cartelito que pone,Curro. Es andaluz, según nos dijo, y me parece que es de mediana edad, o tal vez algo más, aunque en el acento, al hablar, no se le notaba nada su procedencia. Hacemos una ordenada fila, y nos va cortando una parte de la entrada, a medida que la presentamos.

Como hay muchos grupos, puede coger de una sola vez un buen montón de ellas y les pega el corte correspondiente. Al llegar a mí y viendo que sólo le doy una entrada, me dice ¿vienes solo? Le contesto sonriente: así es, yo mismo, conmigo mismo. Le debo parecer un bicho raro entre tanto grupo organizado pienso. La gente que ha acudido es en su mayoría de edad avanzada, matrimonios y grupos de amigos, aunque se ve alguna pareja más joven. Pero nada más.

Una vez pasado el trámite de control, nos dirigimos hacia el interior. Dejamos la gran puerta de madera a la derecha y lo primero que surge ante la vista es una gran fuente circular y un poco más allá otra. Nos dice que antiguamente tenía grandes surtidores de agua que se elevaban desde el centro y que alrededor había multitud de rosales,y que era muy bonito. Ahora las fuentes no van y los rosales se han sustituido por gravilla. Pues bien, formamos un grupo a su alrededor y empieza a explicarnos la historia de la Cartuja. Pregunta antes si somos todos de Zaragoza o Aragón o si hay alguien de fuera, todos somos de aquí, salvo una pareja mayor que viene de Barcelona. Lo primero que nos dice es que nos fijemos en la puerta principal de dónde acabamos de venir. Ese, según explica, era el límite para los que no eran monjes. Las dependencias que están a los lados y que he visitado con anterioridad, eran los lugares hasta donde las personas no religiosas podían acceder. El resto les estaba vetado. Nos señala unos ventanucos de madera que dan a las dependencias citadas y por donde hablaban con los familiares.

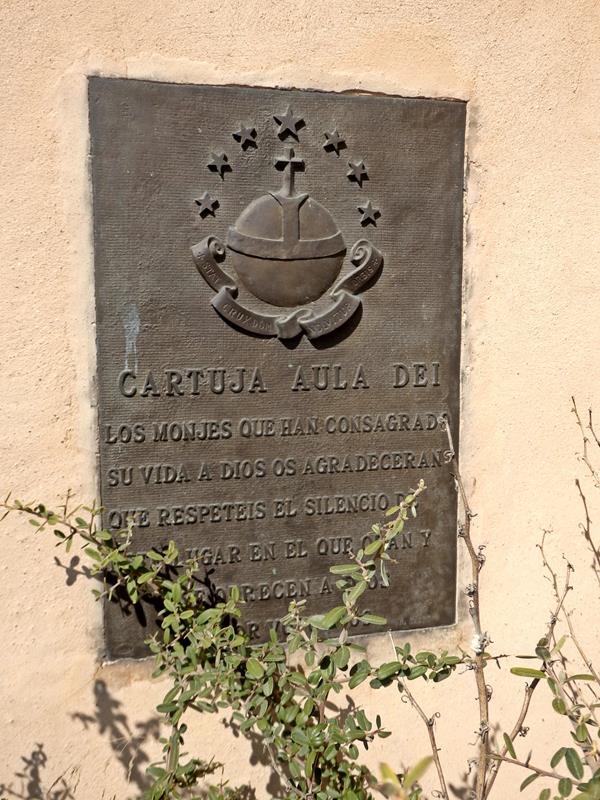

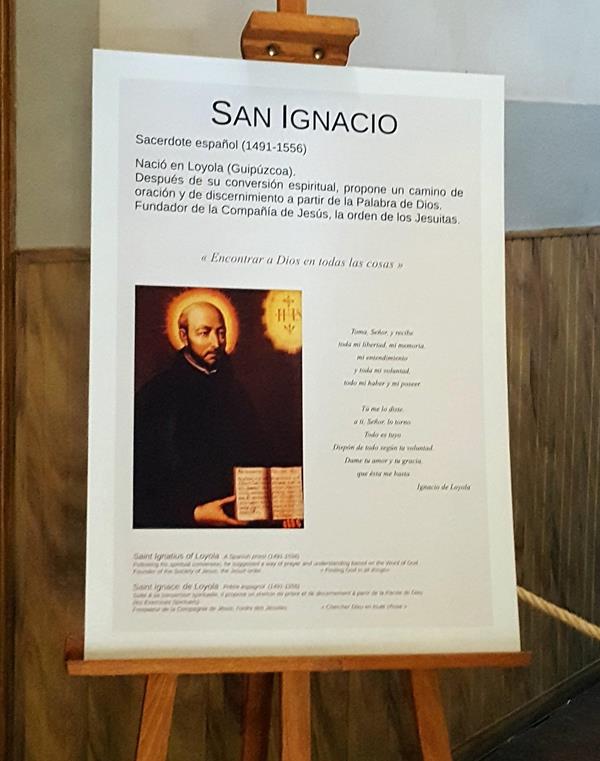

Después nos cuenta que La Cartuja del Aula Dei, fue fundada en siglo XVI, en el año 1.563 por Don Hernando de Aragón Arzobispo de Zaragoza. Y que la finalidad de los monjes era dedicar totalmente su vida a Dios en el silencio, la oración y la soledad del desierto, según la orden de San Bruno, que fundó la orden de los cartujos en 1084. De hecho, hay un muro con torres rodeando todo el Monasterio, no es defensivo, es para aislarse aún más del mundo exterior.

En el año 1084, san Bruno abandonó su vida como canónigo y maestro de estudios en la escuela catedralicia de Reims (Francia) para retirarse con seis compañeros a las solitarias montañas alpinas de Chartreuse. En una foto y en el emblema cartujo, aparecen seis estrellas, son estos seis amigos.

La palabra cartuja proviene del nombre de la Chartreuse, un macizo situado en Francia, al norte de Grenoble, donde como digo, San Bruno fundó la primera casa Cartuja.

Se da la casualidad, de que los monjes que vinieron a esta Cartuja, según dice, lo hicieron desde la Cartuja de Monegros, o de Nuestra Señora de las Fuentes, en Sariñena, que yo ya conozco, pues la visité cuando aún era una ruina, ya que por lo visto, allí les asoló la peste y quedaron tan diezmados que tuvieron que salir mientras desaparecía la enfermedad de aquél lugar.

Aquí vivieron los primeros monjes

Caserón original antes de hacerse la Cartuja

En un principio, los terrenos que ocupaba esta Cartuja estaban vacíos de construcciones. Eran sólo huertas y campos. Únicamente había una especie de casa de labor, una torre pequeña, que fue lo que los mojes utilizaron para empezar a vivir. Esta torre fue cedida por Juan de Alagón, de Zaragoza. Los monjes durante un tiempo se fueron autoabasteciendo con los cultivos y animales que cuidaban, pero siempre llevaron en mente construir un edificio donde vivir y dedicar su vida plenamente a Dios. El lugar era bueno, aislado del mundo, en el campo, y cumplía con sus expectativas.

Pero no tenían dinero. No tenían nada. Las guerras de religión de aquel entonces que se daban en toda Europa habían desolado los lugares de los cartujos, e incluso la cartuja general había sido medio destruida. La Orden no les podía ayudar. Tuvieron que pedir auxilio al Arzobispo de Zaragoza Hernando de Aragón. Al final, fue este aragonés el que sufragó y financió las futuras obras. Se empezó a construir. El modelo parece ser que fue la Cartuja de Monegros. Dicen que llegaron a trabajar entre 400 y 500 personas todos los días, durante 4 años, y que se movían miles y miles de toneladas de cal y materiales de construcción en cada jornada. Las obras iban a buen ritmo. La gente sabía que había trabajo y venían de toda España a ganarse la vida. La planta del edificio es tan grande que cabría el Templo del Pilar de Zaragoza entero. De hecho, la torre de la Iglesia de la Cartuja, según nos explica, se terminó de construir justo cuando se ponían los cimientos para hacer la Basílica del Pilar. Pero parece ser que las obras del Monasterio también quedaron interrumpidas por un brote de peste durante al menos dos años.

También nos cuenta que al otro lado del muro, en su cara norte, está el río Gállego, y el Azud de Urdán, ¡qué casualidad! En otra excursión yo llegué hasta allí después de una larga caminata con un amigo y veía una torre al otro lado que no llegué a saber bien que era. Pues misterio desvelado. Ahora ya lo sé. Era la Cartuja del Aula Dei.

Luego nos dice que el momento más crítico que se vivió para los monjes fue en la guerra de la Independencia contra el invasor francés, en el primer Sitio de Zaragoza, en 1.808.

Los franceses, tenían la costumbre de que convento o edificio religioso que encontraban, lo saqueaban y masacraban a todos los monjes. Éstos, al enterarse de que se acercaban tropas napoleónicas y sabedoras de lo que podía suceder, huyeron a toda prisa, dejando todo abandonado. Pero un vecino de Zaragoza, cuyo nombre no logro recordar, que se enteró de lo que ocurría y que tenía amistades y familia en Villanueva de Gállego, logró reclutar en este pueblo a 50 personas, que, con carros, y cruzando por el azud de Urdán, acudieron a rescatar todo lo que pudieron del Monasterio. Comenzaron las labores de rescate, a toda prisa, hasta que, una compañía de 150 franceses se acercó a marchas forzadas hasta la Cartuja con intención de apropiarse de sus riquezas y matar a los monjes.

Al llegar se encontraron con los vecinos de Villanueva de Gállego dispuestos a no ceder lo rescatado y a oponer una feroz resistencia al invasor. Las escaramuzas y los combates que allí se libraron lograron que los franceses no lograran su objetivo, lo que no deja de ser sorprendente, pues 50 campesinos contra 150 soldados profesionales, da idea de la determinación y del valor con el que se batieron. El precio que pagaron fue la vida de dos paisanos, que cayeron justo en la entrada de la puerta por la que habíamos accedido al Monasterio, y que según nos cuenta el guía, estaban enterrados junto al edificio de la Hospedería. Pero los franceses gracias a la resistencia de estos vecinos, se retiraron momentáneamente y se pudieron salvar bastantes bienes y obras de arte en los carros. Pero lamentablemente, al final, se hicieron con el Monasterio y con muchos enseres que allí había.

Acabada esta explicación, vamos avanzando y en la parte izquierda de la entrada se ve alzarse la Iglesia al fondo, y a cada lado, unos edificios alargados que parten de la misma, hacia nosotros, y que tienen una puerta grande, en el centro, con una especie de porche. Uno de estos edificios es la hospedería.

En otra zona, hay restos de unas columnas , puestas en orden, que nos dice, eran las que había colocadas en el templo románico que estaba en el lugar de lo que hoy es el Pilar. En el centro de la zona a la que accedemos, con un césped muy cuidada por cierto, hay una columna con una cruz de metal, que sale de una bola de piedra y que tiene unas estrellas metálicas. Las estrellas representan a los primeros frailes fundadores de la Orden Cartuja, que además eran amigos.

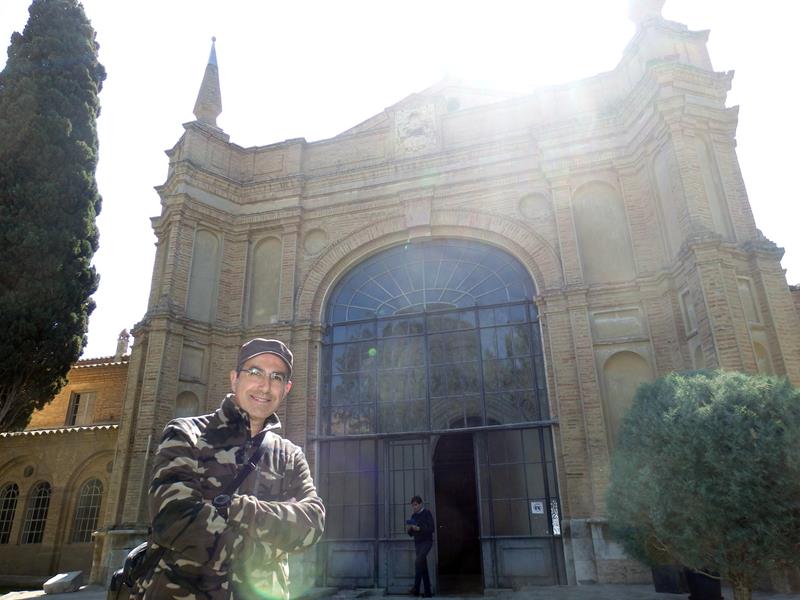

Seguimos caminando y entramos en lo que es propiamente la antesala, por decirlo de alguna forma, de la Iglesia. Ya nos advierte que dentro de la misma no se pueden hacer fotos. Me lo imaginaba. Lo primero que nos recibe es un enorme ventanal a modo de puerta. Dice que los cartujos franceses que vinieron en 1.903 lo construyeron para protegerse del frío y del aire. Y es que en 1.901, después de que todo quedara abandonado, vienen monjes cartujos desde Francia y comienza un período de reconstrucción y restauración del edificio y de las pinturas de Goya.

Anteriormente, se había producido la Desamortización de Mendizábal y expulsión de los monjes cartujos en 1.835. ¿Qué ocurrió? pues que el Monasterio pasó a manos privadas y se utilizó nada más y nada menos que como ¡fabrica de telas y sedas!. Luego nos contaría el guía que esto fue un desastre para la conservación de las pinturas de Goya, por la humedad, y por eso los cartujos franceses comenzaron su restauración.

Tras el ventanal te topas de frente con una maravilla barroca ¡qué preciosidad! La puerta monumental de la iglesia, se decoró con esculturas de los hermanos Ramírez de Arellano en 1.722, y también el Retablo mayor de la iglesia, se realizó entre los años 1757 a 1762. A cada lado de la puerta, se extienden unas naves alargadas con ventanas y accesos a dependencias que no puedo distinguir con claridad. En las paredes hay dos grandes cuadros al óleo, de Santos.

La ornamentación de la puerta de la iglesia es espectacular. Todo en yeso, el color es de un blanco reluciente y las figuras parecen tener vida propia. Santos, querubines…muy en movimiento retorcido, propio del barroco.

Pues bien, se abren las puertas y entramos. Lo primero que se ve es el altar al fondo, y la sillería de madera, de estilo gótico, que hicieron los cartujos franceses, en sustitución de la anterior que estaba muy deteriorada. En los primeros bancos, al entrar, a derecha e izquierda, se ponían los hermanos, que no eran frailes, y más adelante, más próximos al altar, los cartujos. En las paredes están las pinturas de Goya. Impresiona verlas. Te imaginas al genio de la pintura allí, trabajando. Siglos atrás estuvo en ese mismo espacio en el que ahora estoy yo. Parte de ellas están restauradas, ya que los telares que allí estuvieron, hicieron que se deteriorasen bastante como he dicho. Increíble. ¡Qué desprecio por el patrimonio y el arte!.

Estas pinturas fueron realizadas por Francisco de Goya entre 1.772 y 1.774, son once murales al óleo que decoran el templo y representan las escenas de la vida de la Virgen María hasta el nacimiento de Jesús y sus primeros días . Son al óleo, no son frescos, que según nos explicaron, sí se pueden corregir, sin embargo los frescos se hacen con la pintura aún muy húmeda y no se pueden corregir tan fácilmente por lo que hay que ir pintando más deprisa.

¿Qué ocurrió con las pinturas entonces? Las partes deterioradas se tuvieron que restaurar, y las que estaban desaparecidas, cuatro de las once, se volvieron a pintar basándose en lo que hizo Goya y lo que se sabía de ellas. Porque el administrador del Monasterio cuando cayó en manos privadas, fue tan catastrófico en su gestión, que de los bocetos de Goya que se conservaban allí y que hubieran servido de modelo exacto, nada se supo, tal vez acabaron perdidos o destruidos, a saber. Fueron pintores franceses, los hermanos Paul y Amédée Buffet, por encargo de los cartujos, que sobre 1.903 los rehicieron. No se pintaron sobre el muro, como las de Goya, se pintaron sobre telas, en Francia, que luego se trajeron al Monasterio y se pegaron a la pared. No lo parece, pero es tela.

A nivel artístico se nota diferencia entre Goya y estos hermanos. Los hermanos pintan con colores más vivos, las figuras son más estilizadas, más delgadas, y marcan más las líneas, no hay claroscuros como hace Goya, se nota la diferencia. En una de las pinturas de Goya, aparece él mismo, en un autorretrato. Se le ve joven, pues son pinturas hechas en su juventud, y con el dedo está señalando hacia una parte del cuadro, una piedra donde se dice que estaba su firma. Esta parte se deterioró y ya no se ve su rúbrica. Por otro lado, en el cuadro de los franceses, también está autorretratado uno de los autores, y por cierto, parece una mujer.

Estas tres fotografías no son mías son sacadas de la web de la Comunidad Chemin Neuf.

Me llama la atención que la mayoría de los cuadros que no son de Goya están en la pared de la izquierda mirando hacia el altar. Y los de la parte derecha, estos, son del genio de Fuendetodos, pero hay algunas partes restauradas por los hermanos que continúan la pintura de Goya pero se nota claramente la diferencia por todo lo que he explicado.

Después de indicarnos las esculturas policromadas de los Santos, tanto del altar como de los laterales de la iglesia, para lo que se sirve de un puntero láser de color verde para ir señalandolos,nos dice que nos va a poner un audio que explica las pinturas de Goya.

Pero algo falla. El audio no va. No funciona. Lo intenta arreglar. No va. Aparece una persona, francesa, al que ha llamado el guía previamente con el móvil. Escucho decirle que tiene que funcionar, pero después de varios intentos, sigue sin oírse nada.Mas tarde supe que este señor que acudió a intentar solucionar el problema era de profesión médico, y que dejó Francia por vivir en la Cartuja.

Así que mientras vemos si podemos oir el audio o no, aprovechamos para hacer algunas preguntas a Curro. Yo le pregunto sobre quién y cómo se mantiene todo aquello. Me dice que los propios habitantes de la Cartuja, tienen profesiones diversas y que contribuyen diariamente con su trabajo al mantenimiento de los edificios. Y la mayoría de los ingresos provienen de la tienda, algunas donaciones y demás. Por otro lado, los terrenos que hay alrededor del edificio, los campos que he visto a la entrada, los tienen arrendados desde siempre a vecinos de Montañana que los trabajan y pagan a cambio una renta.

Al rato y dando ya por perdida la posibilidad de escuchar el audio, nos vamos y pasamos por una puerta del lateral de la iglesia a otra zona que está fuera de la misma, al claustrillo, muy bonito, y donde ya se pueden hacer fotos. Luego nos dice que pasemos a otra sala dónde nos ponen un video de presentación de la comunidad del Chemin Neuf. Más tarde podremos visitar una celda de un cartujo, o eremitorio y dar vueltas libremente por la zona.

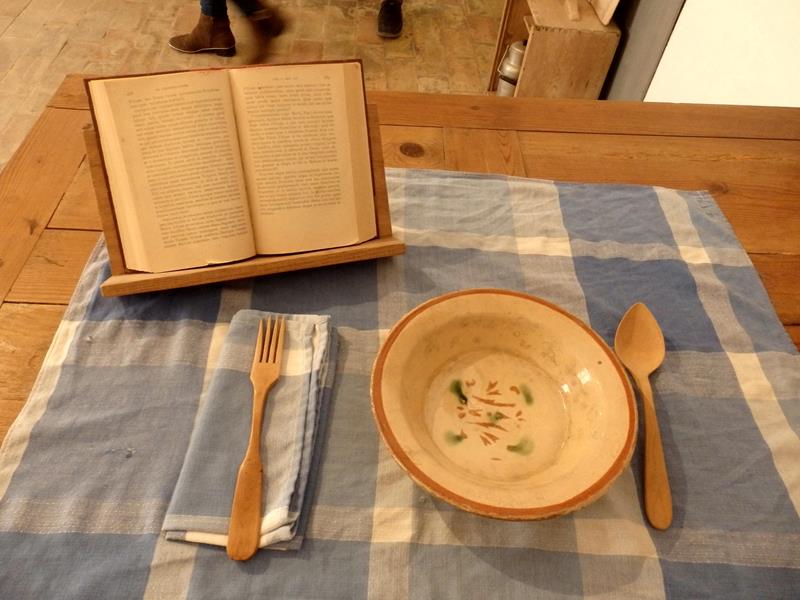

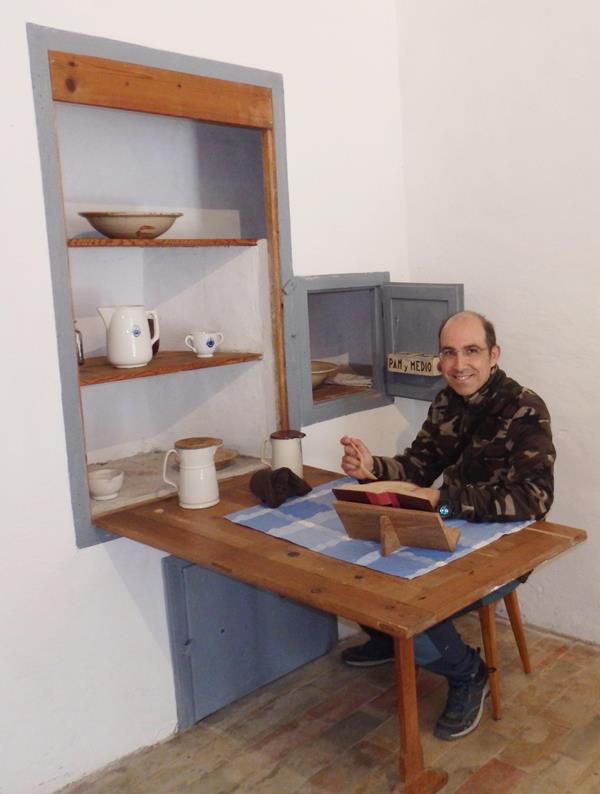

Decido ir primero a ver la celda del cartujo. Está sin tocar. Tal y como la dejaron los monjes. Al entrar, la impresión es que era grande, muy grande. Me la imaginaba pequeña, pero hay que pensar en que vivían ahí mucho tiempo solos. Es más amplia que muchos apartamentos de hoy en día. El monje tiene un espacio donde comer y una ventana de madera por donde le pasaban la comida, sin ver a quien se la daba. En un lateral hay unas escaleras que suben al piso superior, donde hay una pequeña habitación y en la base de las mismas, un reclinatorio con una imagen de la Virgen María, donde rezaba.

Al fondo, una puerta que da al espacioso jardín, cuadrado y a cielo abierto. Toda la estancia tiene bastante luz. Otra zona hace de ropero, donde tenía colgado el hábito.

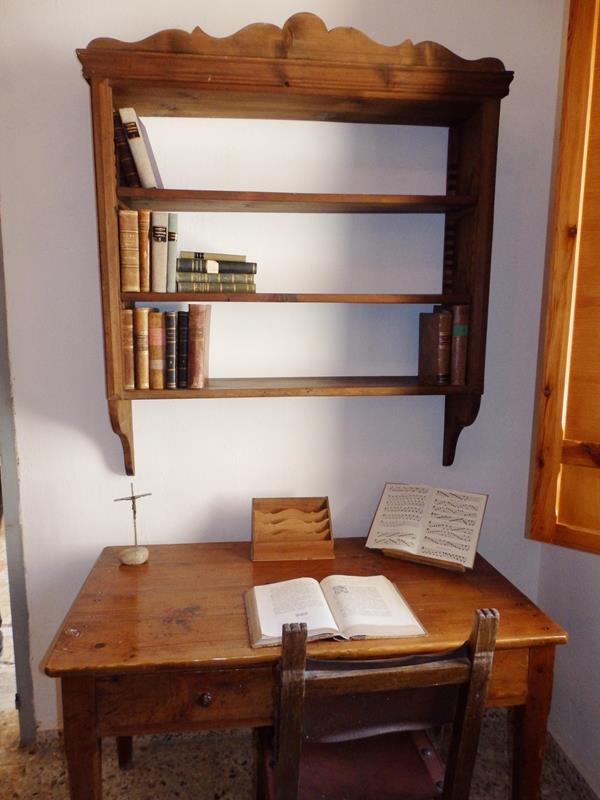

En otro lateral hay una puerta y se accede a otra dependencia con una ventana, donde al fondo hay un camastro, junto a una estufa de hierro, en frente, una especie de escritorio con una estantería llena de libros y a su izquierda otro reclinatorio con un crucifijo, para rezar. El frío allí es intenso. En invierno según nos dice el guía, a pesar de la estufa, nunca se superaban los 13 grados de temperatura. A veces el cartujo tenía que salir a correr al jardín exterior para entrar en calor.

La vida del cartujo era sacrificada. Se acuestan pasadas las siete de la tarde y se levantan a medianoche para rezar hasta bien entrada la madrugada. Ayunan durante siete meses al año y observan el silencio casi toda la jornada. Viven «ajenos a los rumores del mundo» y a sus conventos no llega la radio, ni la televisión ni los periódicos y ya ni hablar de internet y smartphones.

Unas explicaciones del Prior de la Cartuja de Miraflores en Burgos nos da idea de la vida de un cartujo:

«Más allá del cuidado por las cosas del mundo; más allá, incluso, de todo ideal humano y de la propia perfección, el cartujo busca a Dios. Éste es el secreto de la vida puramente contemplativa: vivir sólo para Dios, no desear más que a Dios, no saber sino a Dios y no poseer más que a Dios».

«A las siete y media de la tarde nos acostamos y dormimos hasta las once y media de la noche. Entonces, todos los padres y hermanos nos dirigimos a la iglesia en ordenada fila a través de los solitarios claustros, apenas iluminados. Allí se apagan las luces y se hace un profundo silencio, hasta que el prior comienza el canto de maitines, que se prolonga hasta las tres de la madrugada», prosigue el prior. Lo de partir el sueño en dos es de las normas que más cuesta a los aspirantes a cartujo. «Pero es que sentimos predilección por estas horas de alabanza nocturna, cuando el silencio de la noche convida a una oración más fervorosa», explica con sencillez el prior.

A las siete de la mañana, los cartujos se vuelven a levantar. Rezan, tienen misa cantada-que nunca dura menos de una hora- y pasan directamente a trabajar o estudiar. «No desayunamos», afirma el prior, sin darle demasiada importancia. A las once y media tienen la comida, a base de legumbres, pescado o huevos y postre. Nunca carne.

Cuando ayunan -que es la mayor parte de año-, sustituyen la cena por un poco de pan y un vaso de vino.

Las celdas de los cartujos constan de dos plantas, en cuyo recinto hay lugar para una sala de estudio, un oratorio, un pequeño taller de carpintería y un huerto o jardín.«Son estancias amplias, ya que el cartujo pasa en ellas la mayor parte del día», justifica el prior. «Sólo salimos de las celdas para ir a la misa, al rezo de vísperas y de maitines, al paseo de los lunes y a la recreación de los domingos», apostilla.

Su cama es una tosca tarima sobre la que se asienta un jergón de paja. Una almohada, también de paja, unas ásperas sábanas y pesadas mantas completan el lecho. Junto a él una estufa para madera que, pese al crudísimo invierno burgalés, casi nunca se enciende.

Pero los cartujos no son gente extraña y ensimismada, según nos cuenta otro Prior, este de la cartuja de Montealegre en Barcelona.De hecho, es imprescindible contar con un extraordinario equilibrio mental y afectivo para entrar en la cartuja. «Los desengaños de la vida, el deseo de vivir tranquilamente o, en general, cualquier razón egoísta no son motivos válidos para ser cartujo», asegura el prior. El único motivo válido: el deseo de agradar a Dios. «Mientras hay gente que visita las discotecas o los prostíbulos, o que ofende a Dios de tantas maneras, nosotros Le cantamos, y me lo imagino asomado al balcón escuchando agradecido», Además, pese a la dureza de su vida, los cartujos no pierden ni la salud ni el buen humor.

«Hubo un Papa que se preocupó por la salud de los cartujos y quiso obligarles a comer carne. Para ello envió un oficio al General de la orden mandándolo. Entonces el General le presentó a 40 cartujos en perfecto estado de salud y que pasaban todos de los 90 años. El Papa tuvo que cambiar de idea», concluye el prior del monasterio catalán.

Otras descripciones de la celda de un cartujo, nos han llegado hasta hoy y que coincide perfectamente con lo que pude ver. «La celda de un cartujo tenía como mobiliario un camastro de madera con un saco de paja y dos mantas más almohada, un banco, una mesa y una estantería con dos únicos libros de que podían disponer. En la pared podían tener colgado un crucifijo o un cuadro de devoción. La celda tenía un pequeño añadido que servía como cuarto de estar. Desde ella se accedía al huerto. Por uno de sus lados había un corredor que la aislaba de la panda del claustro, para evitar posibles turbaciones. Este corredor tenía a su vez un pequeño pórtico por el que podía entrar el prior al huerto para inspeccionarlo y dar el visto bueno. Todos los huertos estaban protegidos por un muro que rodeaba el conjunto monástico. Por el otro lado había otro corredor que conducía hasta la letrina que se encontraba al fondo. En el lado opuesto había una estrecha abertura que daba a la panda del claustro. Por esta abertura un hermano o converso depositaba la comida que solía consistir en pan, jarra de vino y alguna otra cosa que no produjese el huerto. Las celdas de los cartujos se mantuvieron siempre sobrias y pobres sin que la suntuosidad de la iglesia o del resto del monasterio (cuando la hubiera) las contaminase en ningún sentido».

Visto todo esto, salgo al jardín y me imagino la vida que llevaría el monje. Una vida de silencio, recogimiento, soledad y oración. Pero antes de irme reparo que aún hay más. Una zona lateral estrecha, a modo de pasillo y cuyas ventanas dan al jardín está llena de aparatos y máquinas rudimentarias para trabajar. Ora et labora. Al fondo de este pasillo, una zona donde presuntamente el monje se aseaba y hacía sus necesidades, pues hay alguna palangana y diversas toallas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cuando termino de ver el eremitorio, salgo al claustrillo otra vez. Es realmente bonito. La luz, el ambiente, lo tiñe todo de una atmósfera especial. Lo primero que se ve es una especie de fuente ornamental, entre las columnas de la parte interior. Tras las columnas que crean delimitan los pasillos del claustro y por los ventanucos, se adivina el jardín central.

En los laterales del claustrillo, hay varias capillas, dedicadas a los Santos y a la Virgen María, estando algunas más decoradas que otras, sobre todo en el techo, pero todas de forma diferente. Algunas paredes tienen azulejos. Nos dicen que se usaban para disimular la humedad que desprende el material de construcción, y que crea esas feas manchas en la pared y muros.

Salgo al jardín que está en la zona exterior del claustrillo. Desde alguno de sus ángulos se ve la torre del Monasterio. Hay una palmera y lirios de color morado. Y un pozo en el centro para abastecerse de agua. Poco a poco la gente abandona la zona de visita libre. Yo me entretengo más, pues quiero conseguir algunas fotos en las que no aparezcan visitantes. Por otra puerta vuelvo a entrar al claustrillo desde el jardín. En realidad hay una entrada en cada uno de los lados del cuadrado que lo forma.

De pronto, me topo con una chica sentada en un taburete, en una esquina, en silencio, mirando hacia una zona del claustrillo. Me doy cuenta que sostiene un cuaderno para dibujo y usa unos carboncillos. Está haciendo un boceto. Parece muy concentrada en su tarea porque no repara ni siquiera en mi presencia.

Antes de que me quede totalmente solo, visito cada una de las capillas. Hago fotos.

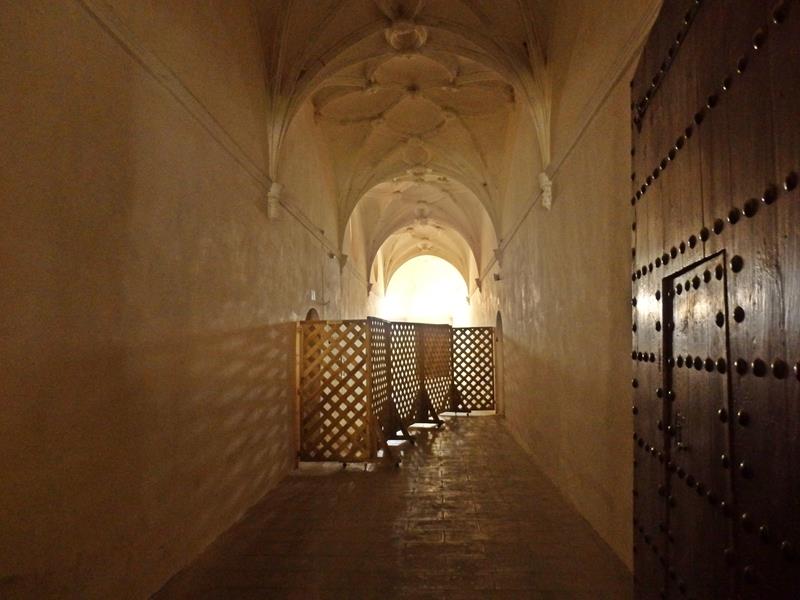

Retiramos unas celosías de madera que hacen de barrera para las visitas y nos pasa a una zona que no habíamos visto. Son unos pasillos abovedados, inmensos, larguísimos, impresionan, es alucinante. Todo es blanco. En un lado, ventanas que dejan pasar la luz y en otro, dependencias donde creo que viven familias. Nos dice que se dió una anécdota en torno al año 1.546, cuando el Rey Carlos I de España visitó el Monasterio, al llegar al punto donde estábamos, en esos pasillos, los vio tan inmensos que no se le ocurrió otra cosa que ponerse a jugar a la pelota.

En esto aparece Curro, el guía. Va cerrando las puertas. Le digo que me he entretenido haciendo fotos, pero que si hay que irse, me voy. Me dice que tranquilo, que aproveche. En esto que aparece un matrimonio rezagado y quedamos los tres únicamente. Entonces Curro nos invita a ver alguna zona que no se enseña al público en general.

La comunidad que allí existe está formada por gentes de todas las nacionalidades, pero muchos son franceses. Nos dice que en Francia se puede pedir una excedencia en el trabajo para irse a convivencias de este tipo, que está reconocido por la ley y que no pierdes tu puesto. En España no existe esta posibilidad.

Los primeros hermanos de la Comunidad Chemin Neuf llegaron durante la primavera 2.012 a la Cartuja para asegurar la transición con los monjes y empezar las obras para acoger a los primeros habitantes, unas familias, en septiembre 2.012. Desde entonces, la Cartuja está llena de habitantes: cristianos de todas naciones vienen aquí para formarse. También colaboran activamente con proyectos de la Diócesis de Zaragoza.

En el año 2.011, a petición de los Padres Cartujos, la Comunidad Católica Chemin Neuf se hizo cargo de la Cartuja Aula Dei. Según nos dice, para esta comunidad ha sido un honor seguir el trabajo de mantenimiento de los monjes para este lugar que consideran muy hermoso y un centro de formación cristiana.

De pronto aparecen dos críos pequeños. En la puerta de una de las celdas hay juguetes de niños. Está claro que ahí viven familias. Nos pasa a enseñarnos la parte interior de todo el Monasterio pero a cielo abierto. Es inmensa, en el centro, el cementerio de los monjes. Vuelve a decirnos que en su planta, entra el Pilar de Zaragoza, entero. No podemos entrar más allá porque hay un grupo de oración en una zona del jardín que tiene un montón de olivos.

Al final, ya salimos del Monasterio. Le agradezco a Curro sus explicaciones y le digo que ha sido muy interesante la visita, incluida la de la parte no “oficial” que me ha sorprendido gratamente.

Voy hacia el coche. Miro el reloj. Las 14,30 horas. Dos horas de visita, no está mal. Ha merecido la pena. Este ha sido un relato muy extenso, si lo habéis leído entero y os ha gustado me alegro. muchas gracias y hasta la próxima. Si queréis le podéis dar un me gusta en la estrella que sale debajo de la opción de compartir abajo del todo. Gracias y ¡Hasta pronto!